Collections

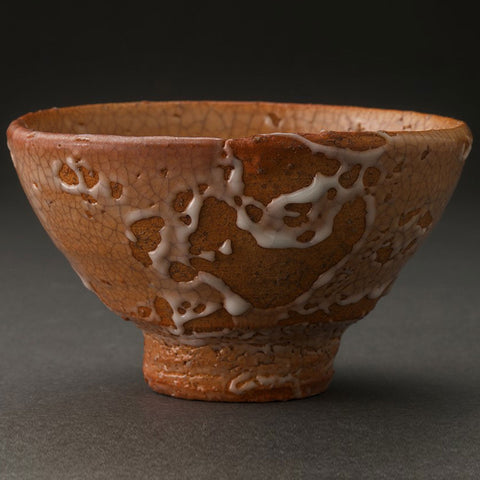

13代三輪休雪(Kyusetsu Miwa)

萩

永正年間(1504~1520年)から続くとされる萩焼の名門、三輪家。叔父の故10代三輪休和氏、父の故11代三輪壽雪氏の跡を受け継ぎ、不走庵三輪窯を継承されたのが三輪和彦さんです。デビュー以来、従来の萩焼の概念に囚われず、破格とも言える作品の数々を発表し続け、国内外において非常に高い評価を得ています。何十トンもの土を使用して作られたオブジェも、掌に納まるような一碗の茶碗も、ともに陶芸の可能性、萩焼の可能性を追求された素晴らしい造形表現に満ち溢れています。

Profile

1951 山口県萩市に生まれる(11代三輪休雪、壽雪の三男)

1975 米国に留学

1981 帰国後、三輪窯にて作陶を開始

2012 国際陶芸アカデミー会員となる

15代坂倉新兵衛(Shinbe Sakakura)

萩(Hagi)

萩

萩焼の宗家として350年もの歴史を持つ坂倉家。その15代を襲名されたのが坂倉新兵衛さんです。坂倉新兵衛さんは、萩焼に象嵌の技法を取り入れた作家としても有名ですが、その名をさらに世に知らしめたのは、2016年に開催された「新兵衛の樂 吉左衞門の萩」展に他なりません。共に15代を襲名する坂倉新兵衛さんが樂焼を、樂吉左衛門さんが萩焼を手掛けたこのコラボレーション展は、今後、現代茶陶を語る上で非常に大きなエポックメーキングな出来事となるに違いありません。

Profile

1949 山口県長門市に生まれる(14代坂倉新兵衛の長男)

1974 東京芸術大学大学院陶芸専攻修了、父14代坂倉新兵衛に師事

1978 15代坂倉新兵衛を襲名

1981 NHK山口放送局賞を受賞

1983 朝日新聞社賞を受賞

1984 日本工芸会正会員となる、朝日新聞社賞を受賞

1988 長門市芸術文化奨励賞を受賞

1989 山口県芸術文化振興奨励賞、下関市長賞を受賞

1997 近鉄松下百貨店賞を受賞

2004 山口県選奨(芸術文化功労)を受賞

new arrival

ぐい呑

サイズはお猪口よりも大きく、ぐいぐい呑みすすめるような大きさのものを指します。

素材は特に限定されておらず、気軽に日本酒を楽しむ際に使われることが多い酒器です。

その他

ガラス

デザインでは着色剤を利用したり、カット、グラビール、サンド・ブラスト、エッチングなど、グラインダーや薬品を用いて彫刻、

研磨、腐食などによる文様を表面に施す方法や、エナメリングなど顔料による絵、文様などの焼入れなど様々な技法が用いられます。

薄いものだと、なめらかで上品な口当たりになり、ガラス自体が無味無臭なので、お酒の味をダイレクトに感じられることができ、日本酒本来の味を引き出してくれるので、繊細さを持ち合わせているお酒に合うかと思います。

三藤るい(Rui Mitou)

唐津/高麗

唐津の女流作家、三藤るいさんは、師である川上清美氏に出会うことによって唐津焼に大きく魅了された陶芸家のひとりです。土選びから轆轤成型、窯焚きに至るまで、すべての工程を女性一人でこなし、その作品は、川上清美氏から受け継いだ伝統的な唐津焼と女性ならではの柔らかい造形とが相俟って非常に人気を博しています。中でも黒唐津は三藤るいさんの作品の中でも最も評価の高い手になります。

1978 福岡県福岡市に生まれる

2006 佐賀県立有田窯業大学卒業後、川上清美に師事

2009 唐津市に築窯・独立

2013 炎色野にて初個展開催、以後、各地にて個展開催

丸田宗一廊(Soichiro Maruta)

白磁/染付

唐津の作家、丸田宗彦氏の長男、丸田宗一廊さんは、地元である佐賀県武雄市で採れる磁石を用い、穴窯や登り窯で焼成することにより、初源伊万里や初期伊万里を彷彿とさせる素晴らしい磁器作品を生み出しています。このような薪窯焼成による磁器作品を手掛けられる作家は非常に少なく、今後の活躍がとても楽しみな作家の一人です。

Profile

1986 佐賀県武雄市に生まれる(丸田宗彦の長男)

2005 内田鋼一に師事(4年間修業)

2009 内田皿屋窯に戻り作陶を始める

丸田宗彦(Munehiko Maruta)

唐津/高麗

丸田宗彦さんが窯を構える佐賀県武雄市は、かつて古唐津の中でも絵唐津が焼かれていた地域として有名な場所ですが、現代陶芸家の中で絵唐津の名手を挙げるとすれば、丸田宗彦さんを置いて他にはいません。古格ある釉調に伸びやかに描かれた鉄絵の数々、古唐津を彷彿とさせつつも、それでいて陶芸作品としての個性も際立っており、単なる古陶の模倣では終わらないところに丸田宗彦さんの凄みを感じます。絵唐津に限らず、斑唐津、朝鮮唐津、黒唐津など、どれも古唐津に負けない力強い作品ばかりです。

Profile

1961 佐賀県武雄市に生まれる(丸田正美の次男)

1979 濱田庄司の三男、篤哉に師事(4年間修業)

1984 黒牟田に帰り作陶を開始

1987 内田皿屋窯を開窯

2000 内田皿屋登窯を開窯

2002 NHK BS「器・夢工房」に出演

2003 NHK BS特集「器・夢工房」に出演

2008 野村美術館「高麗茶碗への挑戦」出品

2009 九州陶磁文化館「古唐津に魅せられたもの達」出品

丸田雄(Yu Maruta)

唐津/高麗

丸田雄氏は、現代唐津を代表する陶芸家、丸田宗彦氏の次男に生まれ、桃山末期以来、400年の歴史を持つ黒牟田焼の継承者として知られた祖父、故丸田正美氏から黒牟田錆谷窯を引き継がれました。

錆谷窯は、古唐津の中でも絵唐津の窯跡として知られていることもあり、丸田雄氏は、絵唐津を中心に手掛けられており、今後の活躍が期待される陶芸家のひとりです。

Profile

1989 佐賀県武雄市に生まれる(丸田宗彦氏の次男)

2008 大阪芸術大学に入学

2011 益子にて明石庄作氏に師事

2015 父 丸田宗彦氏に師事

2019 独立 黒牟田錆谷窯 開窯

丹波

創窯は平安時代末頃から鎌倉時代初め頃、常滑焼の影響を受けて開かれました。

桃山時代以前に作られた茶褐色の素地にビードロ状の自然灰釉が肩にかかった重厚な甕や壺類が「古丹波」といわれるものです。

登り窯や蹴ろくろの導入、また、赤ドベ・鉄釉・白釉・イッチンといった釉薬の研究も進み「丹波焼」は独特で多彩なやきものへと発展しました。

二代市野信水(Shinsui Ichino)

丹波/高麗

二代市野信水さんは、故初代市野信水氏の跡を継ぎ、丹波焼の中でも茶陶を専門とされる数少ない作家の一人です。

古丹波を彷彿とさせる作品に留まらず、高麗茶碗の再現にも積極的に取り組まれており、素晴らしい茶陶の数々を生み出されています。

Profile

昭和32 丹波に初代信水の長男として生まれる

昭和52 京都造形芸術大学卒業

昭和55 丹波にて初代信水のもとで作陶、以後、市野克明(本名)として作品発表

平成 3 清水卯一先生主催 蓬莱会出展

平成 5 日本工芸会正会員に推挙さる

平成14 二代市野信水を襲名、日本工芸展、田部美術館茶の湯造形展等入選受賞多数

五代伊東赤水(Sekisui Ito)

無名異(窯変/練上げ)

五代伊東赤水さんは、新潟県佐渡島の焼物、無名異焼(むみょういやき)の重要無形文化財保持者(人間国宝)です。無名異焼とは、佐渡島の鉄分が多い赤土を使用して作られる焼物ですが、その赤土が炎に当たることで黒色に変化する特性を活かして作られた「窯変」シリーズ、20色以上もの粘土を組み合わせて作られた「練上げ」シリーズなどの作品を発表されています。

Profile

1941 新潟県佐渡市に生まれる

1966 京都工芸繊維大学窯業科卒業

1972 第19回日本伝統工芸展に初入選

1976 日本工芸会正会員となる

1977 五代伊東赤水を襲名

1980 第20回伝統工芸新作展奨励賞受賞、第27回日本伝統工芸展奨励賞受賞

1981 米国立スミソニアン博物館、英国立ビクトリア・アンド・アルバート美術館にて開催の「日本現代陶芸展」招待出品

1983 国立近代美術館主催「伝統工芸三十の歩み展」招待出品

1985 第8回日本陶芸展にて最優秀作品賞受賞

1987 日本陶磁協会賞受賞

1997 第44回日本伝統工芸展にて高松宮記念賞受賞(文化庁買い上げ)、新潟日報主催「伊藤赤水」赤と炎の世界作陶30周記念展開催

1998 新潟日報文化賞受賞

1999 新潟県知事表彰

2003 日本伝統工芸展50記念展招待出品、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定、日本工芸会参与就任

2005 紫綬褒章授章

2006 NHK主催人間国宝展全国巡回

2007 大英博物館主催「わざの美 日本伝統工芸50」展招待出品

京都

一度焼成した後に上絵付けを施す上絵付けの技法を用いた陶器が多く、作家ごとの個性が強く、野々村仁清、尾形乾山、奥田頴川など、名工たちによる伝統を追求し秀作が多いのが特徴です。

今泉毅(Takeshi Imaizumi)

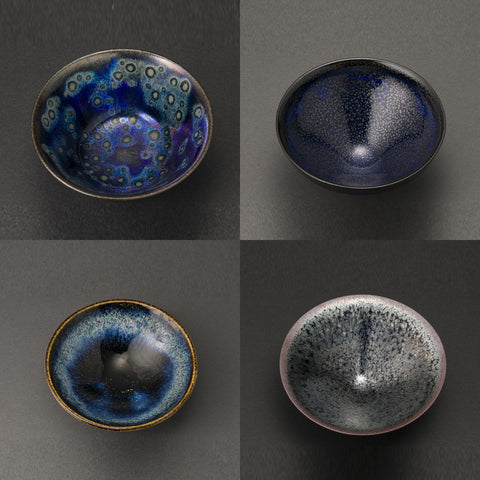

天目

今泉毅氏は、青瓷と天目の両方を焼物を手掛けられている数少ない陶芸家のひとりです。

「青瓷は青空、天目は夜空」と今泉毅氏は表現されていますが、一見、違う焼物に見える青瓷と天目も同じ鉄釉を使用するなど共通点が多く、元々取り組まれていた青瓷での土と釉薬の試行錯誤で培った経験が今の天目作りにも生かされています。

今泉毅氏の天目の特徴は、何と言ってもその美しいフォルムとモダンな釉調にあります。「窯変」の名の通り、窯の中で変化した素晴らしい天目は、古典とは異なるまさに現代感覚に溢れた天目です。

Profile

1978年 埼玉県に生まれる

2002年 早稲田大学政治経済学部卒業

2004年 多治見市陶磁器意匠研究所修了

2005年 埼玉県日高市にて独立

2009年 日本陶芸展大賞・桂宮賜杯、韓国世界陶磁ビエンナーレ銅賞

2010年 現芸工芸への視点~茶事をめぐって(東京国立近代美術館工芸館)

2011年 第57回ファエンツァ国際陶芸展入選(イタリア)

2016年 パラミタ陶芸大賞展

今西公彦(Masahiko Imanishi)

丹波

今西公彦さんの丹波焼は、自ら山へ赴き、土を採取するところから始まります。「丹波焼とは何か?」を常に問い続け、赤土部と呼ばれる土を用いた従来の丹波焼に留まらず、黒丹波や白丹波といったこれまでにない新たな丹波焼の作品を発表されています。造形も本格的な茶陶からオブジェのようなものまで実に幅広く、今後の活躍が最も注目される丹波の陶芸家です。

Profile

1971 兵庫県篠山市に生まれる

1993 京都府立陶工高等専門学校終了

1995 京都市立工業試験場終了、京都、岡本彰の内弟子となる

2000 丹波に戻り作陶を開始、京都市立企業技術者研修修了

2001 三田市に築窯

2005 初個展開催、以後、各地にて個展開催

2006 「茶の湯造形展」にて入選(’09、’10、’12、’14)、「織部の心作陶展」にて入選、「大阪工芸展」にて入選

2010 篠山市立杭に移る、「現代茶陶展」にて入選(’12)

伊勢崎晃一朗(Koichiro Isezaki)

備前/黒備前/白備前

備前焼の重要無形文化財保持者(人間国宝)、伊勢崎淳氏を父に持つ伊勢崎晃一朗さんは、アメリカでジェフ・シャピロ氏に師事にされ、オブジェの要素を取り込んだこれまでにない備前焼を発表され、多くの注目を集めています。その作品はそれ一つで美しいオブジェとしての空間に設えるだけでなく、実際に使用すれば、手取りや口当たりなどの使い勝手の点も計算し尽されていることに驚きます。アートとしての「芸術性」、そして器としての「用の美」、その両方を表現することができる稀有な陶芸家の一人です。

Profile

1974 備前市に生まれる

1996 東京造形大学彫刻科卒業

1998 ニューヨークにて陶芸作家 ジェフ・シャピロに師事

2000 帰国後、作陶を始める

2003 田部美術館 「茶の湯の造形展」入選

2005 日本伝統工芸展中国支部展岡山放送賞、茶の湯の造形展入選、岡山県美術展奨励賞

2006 ボストンLACOSTEギャラリー5人展、日本伝統工芸展 入選

その他入選・受賞多数、各地にて個展・グループ展開催

伊勢崎競(Kyo Isezaki)

備前

伊勢崎紳(Shin Isezaki)

伊勢崎紳(Shin Isezaki)

備前

備前焼の名門、伊勢崎家に生まれた伊勢崎競氏は、細工物の名工であった故伊勢崎陽山氏を祖父に、轆轤の名人と呼ばれた故伊勢崎満氏を父に持ち、これからの備前焼界をリードする陶芸家のひとりです。

様々な焼成方法で備前焼の可能性を追求し、近年は、備前焼の無釉という概念にとらわれず、銀三彩を施し、かの北大路魯山人を想わせるような作品も手掛けられています。

Profile

1965 伊勢崎満(岡山県重要無形文化財保持者)の二男として生まれる

1988 大阪芸術大学陶芸科卒業

1989 県展第40回特別賞受賞

1994 日本工芸会中国支部展島根県知事賞受賞

1995 第42回日本伝統工芸展入選、日本工芸会正会員となる

1997 日本工芸会中国支部展山陽新聞社賞受賞

1998 第45回日本伝統工芸展入選

2002 銀座 黒田陶苑にて個展

2007 日本工芸会中国支部展50周年記念奨励賞受賞

2008 岡山天満屋にて個展

伊賀/信楽

その後興廃を繰り返し、現在は茶陶はほとんど焼かれなくなっていますが、1982年11月には国から伝統的工芸品の指定を受けています。

信楽焼は、滋賀県信楽町を中心に作られた近畿地方を代表する窯地です。

その始まりは未だ明確にされていませんが、平安時代後期に常滑焼の技術を取り入れ中世窯として発展したと考えられています。

信楽焼はお隣のやきもの、伊賀焼とよく似ていて区別をつけることが困難ですが、器肌がやや粗く小石の粒が小さく多いのが特徴です。

備前

備前市伊部地区で盛んであることから「伊部焼(いんべやき)」との別名も持ち、一千年の歴史を持つやきものです。

古備前は独特な土味で水甕、種壺、摺鉢などが多く作られ、茶の湯の流行とともに花生、水指といった茶陶も制作、現在においても絶大な人気があります。

赤い襷をかけたような模様になる火襷、大きな皿などの上に小さな器を重ねて焼くことでできる牡丹餅、薪の灰が器の表面に付着して熔け灰釉をかけたような灰被、他にも榎肌・胡麻・棧切といった窯変が「備前焼」の見所のひとつです。

兼田昌尚(Masanao Kaneta)

萩

伝統的な萩焼の窯元に生まれた兼田昌尚さんは、萩焼に「刳貫」の技法を取り入れ、国内外で注目を集めている作家です。萩の土を手の平でひたすら叩いて締め固め、木の板でさらに叩くことで器の外側を成形し、カンナで刳り貫いて器の内側を成形していきます。そこに萩焼ならではの白釉が掛けられた作品は、まさに雄大な雪山の稜線を彷彿とさせ、見る者を圧倒する力強さに溢れています。

Profile

1953 山口県萩市に生まれる(七代兼田三左衛門の長男)

1977 東京教育大学教育学部芸術学科彫塑専攻卒業

1979 筑波大学大学院芸術研究科彫塑専攻終了、父三左衛門に師事

1981 日本工芸会山口支部展にて朝日新聞社賞受賞

1984 九州山口陶磁展にて毎日新聞社賞受賞

1985 日本工芸会正会員となる(1991に退会)

1990 西日本陶芸美術展にて通産大臣賞受賞

1992 『陶-兼田昌尚』京都書院より刊行

1996 山口県芸術文化振興奨励賞を受賞

2004 山口県文化功労賞を受賞

2005 天寵山窯八代を襲名

内村慎太郎(Shintaro Uchimura)

唐津/高麗

内村慎太郎さんは、元々、橋梁設計の仕事をしていましたが、古陶磁に惹かれ、脱サラして陶芸の道を志したという異色のキャリアの持ち主です。古唐津、李朝、高麗茶碗を始めとした古陶磁に精通されており、それぞれの本歌を再現した作品は、その本歌と見紛うようなものも少なくありません。それ故、多くの骨董ファン、古美術ファンからも注目を集めています。

Profile

1975 鹿児島県霧島山麓栗野町に生まれる

1995 国立鹿児島工業高等専門学校卒業後、橋梁設計の仕事に就くが、古陶に惹かれ陶芸の道に入る

2002 唐津焼工房・雷山房として独立

2008 福岡県糸島市に工房を移し、山居窯を開窯

加藤亮太郎(Ryotaro Kato)

志野/引出黒/椿手

加藤亮太郎さんは、江戸時代の文化初年(1804年~)から続く窯元「幸兵衛窯」の家に生まれ、志野、引出黒といった伝統的な美濃焼の茶陶を手掛ける陶芸家の一人です。近年、美濃焼は、電気窯やガス窯で焼成されることが多いのですが、加藤亮太郎さんは穴窯(薪窯)での焼成にこだわり、桃山時代の美濃焼に迫る素晴らしい作品の数々を発表されています。

Profile

1974 岐阜県多治見市に生まれる(七代加藤幸兵衛の長男)

1997 京都精華大学美術学部陶芸科卒、在学中より松本ヒデオに師事

1999 京都市立芸術大学大学院陶磁器専攻修、在学中より秋山陽、石川九楊に師事

2000 家業の幸兵衛窯に入る

2002 倒焔式窯を自ら築く

2007 松坂屋名古屋店にて個展開催、以後、各地にて個展開催

2010 大明寺(中国揚州)鑑真和上大法会にて作品を献上

加藤委(Tsubusa Kato)

青白磁/白磁/染付

ナイフで削り出したかのようなエッジの利いた造形に、透き通るような美しい釉薬が特徴的な青白磁。同じ青白磁でも加藤委さんの作品だけは、どの作品を見ても、ひと目見てそれが加藤委さんの手によるものだと誰もが分かる個性を持ち合わせています。2013年に日本陶磁器協会賞と円空大賞をダブル受賞され、最も注目を集めている陶芸家の一人です。

Profile

1962 岐阜県多治見市に生まれる

1979 多治見市意匠研究所修了

1986 尼ケ根古窯発掘調査参加

1998 NHKBS2「やきもの探訪」放映

2002 岐阜県現代陶芸美術館「現代陶芸の100展」に出品

2003 茨城県陶磁美術館「白磁・青磁の世界展」に出品

2006 ニューヨーク、Dai Ichi Artsにて個展開催

2013 日本陶磁協会賞を受賞、第7回円空大賞を受賞

原田拾六(Syuroku Harada)

備前

原田拾六氏は、備前焼の研究家として名高い故桂又三郎氏と共に古備前の窯跡の調査・研究を行い、古備前のような土味を活かしつつ、豪快で力強い造形の作品を作られることで有名な陶芸家です。

故桂又三郎氏は、原田拾六氏のことを「末恐ろしい」とまで評されましたが、原田拾六氏の作品は、現在でも国内外に多くのコレクターを惹きつけて止みません。

Profile

1941 岡山県に生まれる

1964 明治大学農学部農産製造学科(現農芸科学科)卒業

1971 伊部に小穴窯を築窯

1972 伊部に登り窯を築窯

1974 個展開催、以後、各地で個展開催

1978 岡山大倉陶苑、桂又三郎先生喜寿記念展に協賛出品

1979 主婦の友社刊「窯別現代茶陶大観」に掲載

1991 「炎芸術」現代陶芸100に選出される

1993 京都書院刊「陶」シリ-ズ作品集出版

2000 日本陶磁協会賞受賞

2002 NHK「茶陶 歴史と現代作家101人」に選出される、岐阜県現代陶芸美術館開館記念「日本陶芸の展開」に出品

2003 東京庭園美術館現代日本の陶芸「受容と発信」に出品

2004 茨城県立陶芸美術館備前焼の魅力「伝統と創造」に出品

古川剛(Takeshi Furukawa)

油滴天目、天目

古川剛氏は、窯元の家に生まれながらも、独立して天目のみを手掛け、今、若手陶芸家の中で注目を集めている作家のひとりです。

京都府立陶工高等技術専門校に在校中、油滴天目の焼成を試みる機会があり、二度、本焼成を繰り返すことにより、美しい釉調が現れたときに衝撃を受け、以来、天目のみを手掛けてきましたが、今やその釉薬は20種類を上回り、古典に囚われない素晴らしい釉薬を開発されています。

1984年 京都府に生まれる

2005年 京都府立陶工高等技術専門校陶磁器研究科修了

2006年 みやこ技塾 京都市伝統産業技術者研修陶磁器コース本科終了

2013年 京焼・清水焼「京もの認定工芸士」称号拝受

2014年 第7回現代茶陶展 入選、第3回そば猪口アート公募展特別賞

古川拓郎(Takuro Furukawa)

釉裏白金彩

釉薬の裏にプラチナ箔を施す「釉裏白金彩」という技法は、父である故古川利男氏が考案し、古川拓郎さんが完成させた技法です。釉裏金彩や釉裏銀彩を手掛けられる作家は他にも存在しますが、プラチナ箔を使用した釉裏白金彩を手掛けられるのは、現在、古川拓郎さんただ一人です。青い釉薬の下に光り輝くプラチナ箔、その美しさにきっと誰もが魅了されるに違いありません。

Profile

1979 京都府京都市に生まれる

1997 父、古川利男の指導の下で箔に触れる

2000 奈良芸術短期大学 美術学部陶芸科卒業

2002 京都精華大学 美術学部造形学科陶芸コース卒業

2004 京都府立陶工高等技術専門校 陶磁器研究科修了

2005 京都市産業技術者研修所 陶磁器科修了

2007 「日本伝統工芸近畿展」にて初入選(以後も入選)、初個展開催、以後、各地にて個展開催

2008 「日本伝統工芸近畿展」にて松下幸之助記念賞を受賞、「日本伝統工芸展」にて初入選(以後も入選)

2012 「京都府美術工芸ビエンナーレ」にて招待出品(京都文化博物館)

古松淳志(Atsushi Furumatsu)

唐津/李朝(Karatsu/Yi Dynasty)

李朝

古松淳志さんは、京都大学を卒業後、古陶に魅了され、李朝陶で有名な故吉田明氏に師事。現在は南伊豆に割竹式登り窯を築き、師のスタイルを受け継ぎ、粉青沙器の作品を中心に作陶されています。近年は、象嵌の技法をさらに高め、龍や虎の模様など、まるで細工物を想わせるような作品を発表され、多くの方を驚かせています。

Profile

1973年 神奈川県生まれ

1996年 京都大学農学部卒業、吉田明に師事

2005年 静岡県賀茂郡南伊豆町にて独立

2012年 割竹式登窯完成、炎色野にて初個展開催、以後、各地で個展開催

古谷和也(Kazuya Furutani)

信楽/伊賀

古谷和也さんの父、故古谷道生氏(1946-2000)は、惜しくも若くして逝去されましたが、生涯に30基以上の窯を築き、信楽焼の発展に絶大な貢献された陶芸家の一人です。その血を受け継いだ古谷和也さんもまた、既に穴窯を何回も築かれ、その高い焼成技術から生み出される信楽焼は、美しいビードロや鮮やかな緋色を纏い、多くの人を魅了して止みません。

Profile

1976 滋賀県甲賀市信楽町に生まれる(古谷道生の次男)

1997 山口芸術短期大学造形美術コース卒業

1998 京都府立陶工技術専門学校卒業、父に師事

2002 穴窯を築窯

2003 日本伝統工芸近畿展に入選(以後10回)、池袋東武百貨店にて初個展開催、以後、各地で個展開催

2005 穴窯を築窯

2006 穴窯を築窯

2012 穴窯を築窯

2015 秀明文化基金賞を受賞

古谷宣幸(Noriyuki Furutani)

天目

故古谷道生氏の三男に生まれ、唐津の作家、中里隆氏に師事し、アメリカやデンマークなど世界各地で作陶された古谷宣幸さんは、今、天目の作家として急速に注目を集めています。同じ釉薬、同じ配合の土を使用しても二つとして同じ焼き上がりとならない天目の面白さに魅了され、近年はガス窯だけでなく、登り窯での焼成にも挑まれています。

Profile

1984年 滋賀県甲甲賀市信楽街に生まれる(古谷道生の三男)

2005年 京都嵯峨芸術大学短期大学部陶芸コース卒業

2007年 中里隆に師事、アメリカ コロラド州 アンダーソンランチアートセンターにて作陶、滋賀県立陶芸の森レジデンスアーティスト

2008年 デンマーク スケルツコーにて作陶

2009年 岐阜県土岐市 花ノ木窯にて作陶

2015年 アメリカ アンダーソンランチセンターのゲストアーティストとして招待

現在、信楽町にて作陶

吉野桃李(Tori Yoshino)

萩

萩焼宗家である坂高麗左衛門氏に師事された吉野桃李さんは、その流れを汲み、萩焼の中でも茶陶を専門する数少ない陶芸家の一人です。大道土(だいどうつち)と呼ばれる土を用い、土を作る作業から吉野桃李さんの萩焼は始まりますが、土を水簸の仕方や釉薬の調合を変えることによって、様々な萩焼の作品を生み出されています。

Profile

1965 福岡県太宰府に生まれる

1986 有田窯業大学校を卒業後、坂高麗左衛門に師事(10年間修業)

1996 独立、桃李窯を開窯

2000 渋谷東急百貨店で初個展、以後、各地で個展開催

2007 萩陶芸家協会「萩陶芸家協会賞」受賞

唐津

唐津/李朝

桃山時代には茶陶としての地位も確立し「一楽二萩三唐津」と茶人にも愛された「唐津焼」はシンプルでありながらあたたか味のあるのびやかな絵唐津が有名です。木灰釉や長石釉の下に酸化鉄で草花や人物、虫、魚、鳥などを簡素化して描いたもので、刻むのでも印を捺すのでもなく器上に自由に文様を描くという、日本のやきものが長く持たなかった描画技法によって茶の湯の創造に新しい道を開きました。

原土は砂目の粗い堅い土で鉄分を含み、素地の焼成色は暗い鼠色になるのが特徴です。絵唐津に加えて、火の状態や生地の鉄分の変化によって色が変わり斑点が出る斑(まだら)唐津や灰白色と黒飴色の混ざり合った色合いが特徴的な朝鮮唐津、他にも粉引唐津や三島唐津など、時代とともにあみ出された様々な技法が現在まで受け継がれています。

坂倉正紘(Masahiro Sakakura)

萩

15代坂倉新兵衛氏を父に持ち、次世代の萩焼の陶芸家として注目を集めているのが坂倉正紘さんです。萩焼の伝統に倣い、坂倉正紘さんも茶碗を始めとした茶陶を手掛けられていますが、東京芸術大学で学んだ彫刻の技法を活かすだけでなく、釉薬の研究も積み重ね、既に素晴らしい作品の数々を発表されています。

Profile

1983 山口県長門市に生まれる(15代坂倉新兵衛の長男)

2007 東京芸術大学美術学部彫刻科卒業

2009 同大学大学院彫刻専攻修了

2011 京都市伝統産業技術者研修修了

2011 新兵衛窯にて父15代坂倉新兵衛の下、作陶に入る

大森礼二(Reiji Ohmori)

備前

大森礼二氏は、美濃焼の「陶祖」とも呼ばれる名門、加藤春鼎氏に師事し、その後、備前焼に魅せられ、今も備前に窯を構えられています。

古備前を彷彿とされる力強い備前に加え、桃山時代の作品を想わせる志野の評価も非常に高く、2019年には、京都の野村美術館にて、現代陶芸家としては異例とも言える志野茶碗の展覧会を開催されています。

陶芸ファンのみならず、古美術商をも魅了する大森礼二氏の今後の活躍に目が離せません。

Profile

1969 媛県伊予郡砥部町に生まれる

1988 愛知県窯業高等専門学校 修了

1989 加藤春鼎氏に師事

1994 三重県伊賀、滋賀県信楽で学ぶ

1999 備前焼に魅せられ来備

2000 牛窓町寒風に工房と穴窯を築く

2004 初窯

2007 ギャラリー炎色野 個展(東京)

2011 ギャラリーLAB 個展(愛媛)

2012 明日香画廊 個展(岡山)

2019 野村美術館にて個展(京都)

大西雅文(Masafumi Ohnishi)

丹波

丹波焼の伝統を尊重しながら、新しいモノを模索し続け常に前進する大西雅文氏。

丹波の原土の力強さを最大限に引き出した大西雅文氏の作品は、同じ丹波の陶芸家も、前衛的と評するほど独創的なものばかりです。

近年は、丹波焼作家6人で発足したグループ「TANBA STYLE」でも活動されています。

Profile

1980年 丹文窯4代目 長男として生まれる

2000年 大阪芸術大学短期大学部 デザイン美術家工芸専攻 卒業

愛知県瀬戸市 加藤裕重(霞仙陶苑)に師事

2004年 立杭に帰り作陶を始める

2005年 加古川百貨店にて初個展

その他、個展グループ展多数

天目

天目は、元は茶葉の産地だった天目山一帯の寺院に於いて用いられた天目山産の茶道具で、鎌倉時代に中国の浙江省にある天目山の禅院に学んだ僧侶たちが、帰国にあたって持ち帰った黒釉のかかった喫茶用の碗を天目と呼んだのに由来するといわれています。

釉調や文様で曜変天目・油滴天目など数種に分類され、天目釉と呼ばれる鉄釉をかけて焼かれた、黒釉のかかった陶磁器全般を指すものとされています。

安永頼山(Raizan Yasunaga)

唐津/高麗

安永頼山さんは、古唐津に惹かれて30歳の時に陶芸家へ転身し、田中佐次郎氏と藤ノ木土平氏という現代の唐津を代表する二人の巨匠に師事されています。2016年には日本伝統工芸展において、最も入選が難しいとされる茶碗を初出展され、見事、初入選を果たし、既にその頭角を現し始めています。

Profile

1970 島根県益田市に生まれる

2001 田中佐次郎に師事

2003 藤ノ木土平に師事

2008 登り窯を築窯、独立

2013 田中佐次郎の命名により「頼山」に改名

小出尚永(Naoe Koide)

備前

備前の鬼才、原田拾六氏に師事された後に独立。現在、備前で最も注目を集める陶芸家の一人です。師の原田拾六氏は、弟子である小出尚永さんを「技術、体力、精神力、焼物をする上で必要となるあらゆるものを備えている作家」と評していますが、師の作風を受け継ぎつつも、独自の作風に昇華させた力強い備前は、まさに唯一無二の備前と言えます。

Profile

1978 兵庫県尼崎市に生まれる

1997 原田拾六に師事

2011 牛窓町に登り窯を築窯し独立

2013 初窯を焼成

初個展を開催、以後、各地で個展開催

小山厚子(Atsuko Koyama)

備前/灰釉

小山厚子さんは、備前焼の中で最も人気が高い女流作家の一人です。父の小山末廣氏に師事し、現在も小山末廣氏と共に作陶されていますが、窯変や緋襷などの父譲りの素晴らしい景色に加え、女性ならではの柔らかく、時に歪んだ造形とが相俟って、他の作家には真似できない独自の作風を築き上げられています。

Profile

1979 岡山県備前市に生まれる

2000 父、小山末廣に師事

2004 銀座黒田陶苑にて二人展

2005 銀座黒田陶苑にて初個展、以後、各地で個展開催

小山末廣(Suehiro Koyama)

備前

故金重素山氏に師事された小山末廣さんは、故金重陶陽氏(人間国宝)、故金重素山氏から始まった古備前の再興の系譜を最も色濃く受け継いでいる作家の一人です。特に登り窯で焼成された窯変の作品は素晴らしく、特に人気が高い逸品の一つとされています。

Profile

1948 岡山県備前市に生まれる(小山一草の三男)

1971 築窯

1984 第1回田部美術館「茶の湯造形展」優秀賞

1994 一水会展にて一水会会員優賞

1996 一水会委員会に推される

1999 第16回田部美術館「茶の湯の造形展」奨励賞

小川郁子(Ikuko Ogawa)

江戸切子

小川郁子さんは、今、切子で最も注目を集めている作家の一人です。一般的な切子が、左右対称のシンメトリーにカッティングしていくのに対し、小川郁子さんの切子は、敢えてアンシンメトリーにカッティングすることで、躍動感のある現代感覚に溢れた切子を生み出しています。小川郁子さんの作品は非常に人気が高く、入手困難なことでも有名です。

Profile

1973 東京都新宿区に生まれる

1992 江東区森下文化センター江戸切子教室に入会(講師、小林英夫)

1996 上智大学文学部心理学科卒業後、江戸切子の小林英夫に師事

2007 「第21回伝統工芸諸工芸部会展」にて日本工芸会賞を受賞(以後、毎回入選)

2008 「第48回東日本伝統工芸展」にて東日本支部賞を受賞(以後、毎回入選)、「第55回日本伝統工芸展」にて初入選(以後、第57、58、60、61、62回入選)

2010 「第57回日本伝統工芸展」にて日本工芸会奨励賞を受賞

2011 「第58回日本伝統工芸展」にて入選、日本工芸会正会員に認定

2013 「Drinking glass 酒器のある情景」サントリー美術館に出品

2014 「第54回東日本伝統工芸展」にて岩手県知事賞を受賞